当盛夏的暑热笼罩平原,在华北屋脊的连绵群山中,崇礼正迎来它最富生机的时节。昔日冬奥健儿驰骋的雪道悄然化为苍翠草甸,专业赛事的严谨规划与大众徒步的悠然探索在此奇妙交汇。从太舞风车林立的壮阔山脊到翠云山静谧深邃的原始林带,崇礼以其得天独厚的自然禀赋与精妙的赛事设计,为每一位山地爱好者提供着立体画卷。这不仅仅是足履山林的旅程,更是身心融入自然韵律、重新定义人与自然相处方式的深刻体验。

地理气候:天然优势

崇礼的核心魅力,首先在于其无可替代的地理位置与宜人气候。作为燕山与阴山余脉交汇处的“华北凉岛”,其海拔多在1500至2100米之间,夏季平均气温仅约19℃,远超平原地区的酷热。2022年北京冬奥会的成功举办,更是将崇礼这片高山秘境推至世界视野,使其山地资源获得国际级认证。

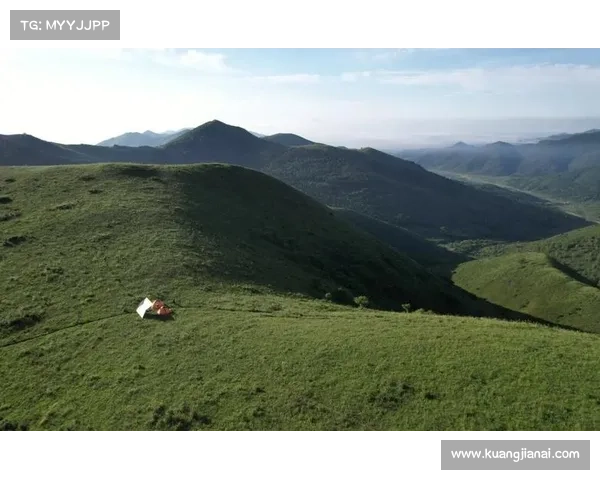

独特的高山小气候为崇礼塑造了完美的徒步登山环境。茂密的华北落叶松、白桦林构筑了天然遮荫长廊,极大提升了夏日行走的舒适感;而亚高山草甸的蓬勃绿意则随海拔铺展,有效调节了山地表层的温湿度。气象数据分析证实,崇礼山地夏季平均相对湿度维持在60%-70%,远低于平原闷湿环境,空气含氧量亦明显高于低海拔城市区。这些得天独厚的自然条件,使崇礼成为京津冀地区无可争议的“户外避暑胜地”与“山地运动天堂”。

赛事体系:专业典范

崇礼已成为中国最具标志性与多样性的山地耐力赛事中心之一。全年围绕四季山地资源,构建了层次丰富的赛事矩阵:夏日有“崇礼168超级越野赛”吸引全球顶尖耐力选手竞逐群山;春秋则有“越山向海人车接力中国赛”、“Columbia崇礼越野赛”等强调团队协作与综合技巧的品牌赛事。

崇礼168赛事以其科学规划闻名。赛道网络依托国际滑雪场及周边山域,精心设计从30公里至200公里不等的多个组别,覆盖了技术性山径、开阔草甸与历史路径。赛事总监王晓林强调:“赛道设计融合了挑战性与安全性,沿途清晰的指引与充足的补给站是保障。” 这不仅是体能的试炼场,更推动着国内越野跑专业化标准的演进。顶级赛事如熔炉般锤炼组织能力,持续优化的选手服务与生态保护措施也为大众登山活动树立了标杆。

地形地貌:层次丰富

崇礼绝非单一景观的重复,其地貌之丰富远超想象。中科院地理所研究指出,崇礼地处内蒙古高原与华北平原过渡带,经长期地质作用与冰川雕刻,形成了极富层次的山峦、深切峡谷与台地草甸组合。

入门者可选择万龙滑雪场改造的平缓山道,在徐徐攀登中饱览风车矩阵与起伏草坡的辽阔;进阶者则能挑战玉石梁、喜鹊梁等开阔山脊,感受天地相接的壮美。而真正探险精神的归宿,在于翠云山、桦皮岭深处未经雕饰的原始之境——高大林木遮天蔽日,溪流在巨石间蜿蜒,野生动物足迹隐约可循。国家步道设计专家梁强教授认为:“崇礼地貌的梯度变化恰好满足了不同体能和技术层级徒步者的探索需求,从家庭亲子到极限挑战者都能在此找到归属感。”

文化体验:乡野融合

徒步崇礼之径,亦是走入燕赵文化的乡愁深处。山间常与古朴村落不期而遇,石砌的屋舍沉淀着时光,村民的淳朴笑容传递着山区的温暖人情。学者指出,这些村落承载着长城戍边历史与农牧交融的独特生计方式,是活态的文化遗产。

深入村中,游人可体验采摘山野珍蘑、品尝柴火铁锅炖菜的农家风味;亦能参与传统莜面制作,理解“坝上三宝”之一如何滋养山地居民。崇礼区政府正积极推动“赛事+”模式,串联特色民宿、非遗技艺展示与农产品市集,使终点不只在于登顶的荣耀,也在于沉浸式的乡土文化交融。这种探索,极大丰富了徒步登山的内涵,使之成为理解土地与生命的深度人文之旅。

生态保护:和谐共生

随着赛事与徒步活动热度攀升,生态保护已成崇礼可持续发展的核心命题。张家口市生态环境局监测显示,热门步道周边存在土壤轻微板结与零星垃圾问题。守护这片绿水青山,是组织者与参与者的共同责任。

崇礼168等赛事已率先实践严格的环保准则——赛道规划避开生态脆弱区,强制要求选手自带水具、回收所有废弃物,并组织大规模清山行动。民间环保组织“自然之友”长期在崇礼开展“无痕山林”(LNT)公益培训,倡导徒步者践行“走过不留痕”:不偏离既有步道、妥善处理垃圾、尊重野生动植物栖息空间。生态学者强调:“唯有将保护意识深植于心、外化于行,使负责任的行走成为共识,崇礼的山野之美方能永续传承。”

健康价值:身心增益

现代体育科学充分肯定了山地徒步对健康的深度效益。国家体育总局体科所研究表明,中高强度登山运动能显著提升心肺功能、增强下肢骨骼肌群力量,并有效改善血脂代谢水平。崇礼山地充足的负氧离子更具镇静神经、缓解焦虑的独特效力。

乐鱼leyu对都市人群而言,暂别信息洪流,投身于崇礼的森林、草甸与清风之中,本身就构成一场深度心灵修复。专注踏出的每一步,是与自我对话的契机;峰顶远眺的壮阔景象,常带来超越性的感悟。正如户外心理学家所言,徒步登山过程中的“可控挑战”、“即时环境反馈”与“自然联结感”,是缓解压力、重建内心秩序的珍贵良方。

崇礼徒步赛事与登山活动,已然超越了单纯的运动范畴,成为一种融合自然探索、文化感知、自我挑战与生态责任的生活方式。其崛起不仅印证了冬奥遗产的卓越转化能力,更展现出人与自然和谐共生的未来图景。

面对持续增长的需求,未来需进一步优化赛事差异化布局,发展更多适宜家庭与初阶徒步者的低强度、高体验性路线,并加强生态承载力的精细化评估。唯有平衡挑战与保护、专业与普及、开发与保育,这片绿水青山才能持久焕发生机,持续滋养每一位向往山野的灵魂。